Das neue Solarspitzengesetz, das seit dem 25. Februar 2025 gilt, bringt wichtige Änderungen für neue Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen). Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen.

Wen betrifft das Gesetz?

Das Solarspitzengesetz betrifft NUR Neuanlagen ab 7kWp (Kilowatt-Peak), also keine bestehenden PV-Anlagen.

Was ändert sich?

Das Gesetz gilt seit dem 25. Februar 2025. Dadurch verändert sich die Regelung der Einspeisung von Solarstrom für neue PV-Anlagen:

1. Bei negativen Strompreisen entfällt die Einspeisevergütung für den überschüssigen Photovoltaik-Strom für Betreiber*innen mit Smart Meter und Steuerbox.

2. Außerdem müssen neue Solaranlagen ab 7 kWp mit einem Smart Meter (Info siehe unten) und einer Steuerbox ausgestattet werden.

Warum? Der Grund ist die zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien, die an sonnigen und windreichen Tagen das Netz überlasten kann. Um dies zu verhindern, können PV-Anlagen in solchen Zeiten gedrosselt werden, sodass weniger Strom ins Netz fließt.

Info: Ein Smart Meter ist ein digitales Messsystem, das die Einspeisung und den Stromverbrauch überwacht und kommunizieren kann. Die Steuerbox regelt die Einspeisung des PV-Stroms ins Netz. Die Installation übernimmt der zuständige Messstellenbetreiber des jeweiligen Netzbetreibers.

Übrigens: Wer sich gegen den Einbau der beiden Geräte entscheidet, muss die Einspeiseleistung auf 60 % der maximalen Leistung der PV-Anlage begrenzen. An sonnigen Tagen kann überschüssiger Strom nicht ins Netz eingespeist oder selbst genutzt werden, was die möglichen Einnahmen reduziert.

Gibt es auch gute Nachrichten?

Ja! Keine Sorge – Ihr Geld ist nicht verloren. Wenn Sie ein Smart Meter und eine Steuerbox installiert haben, erhalten Sie nach den 20 Jahren mit fester Einspeisevergütung eine Nachvergütung für die entgangenen Einnahmen bei negativen Preisen. So stellt die neue Regelung sicher, dass Betreiber*innen von PV-Anlagen langfristig keinen grundlegenden finanziellen Nachteil haben.

Weitere Informationen

Am 25. März drehte sich bei unserer Veranstaltung alles um Wasserstoff! Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Energieberatung sprachen darüber, welche Rolle Wasserstoff als Energieträger in Privathaushalten spielen kann.

Wie war’s?

Die Veranstaltung hat alle unserer Erwartungen übertroffen! Der Andrang war so groß, dass wir noch Stühle holten – und sogar ein Sofa als Sitzgelegenheit diente. Wir bedanken uns bei allen, die bei der Veranstaltung teilgenommen haben.

Worum ging’s?

Doch nicht nur der Raum war voll, auch die Diskussion war lebendig:

Zuerst brachte Dr. Jan Frederick George vom Fraunhofer ISI die wissenschaftliche Perspektive ein und zeigte Chancen und Grenzen von Wasserstoff auf. Danach erklärte Andreas Imiolek von den Stadtwerken, welche Rolle Wasserstoff aus kommunaler Sicht spielen könnte. Zuletzt stellte unser Energieberater Dr. Bernd Gewiese Alternativen wie Fernwärme und Wärmepumpen vor, die schon heute nachhaltige Lösungen für Gebäude bieten.

Besonders spannend:

Das Publikum konnte direkt Fragen an die Expert*innen stellen – und davon wurde rege Gebrauch gemacht! Dr. Hans Schipper vom Süddeutschen Klimabüro (KIT) führte durch den Abend und sorgte dafür, dass keine Frage offen blieb – vielen Dank für die gelungene Moderation.

Das Fazit? Wasserstoff ist für private Gebäude keine realistische Lösung, kann aber in der Industrie eine Schlüsselrolle spielen.

Lust auf mehr?

Die große Nachfrage hat uns gezeigt: Das Thema bewegt! Deshalb arbeiten wir bereits an einer Online-Wiederholung, damit diesmal alle dabei sein können.

Wer als Erstes vom neuen Termin erfahren will:

Unsere Veranstaltung in Bildern:

© KEK

Veranstaltung verpasst? Kein Problem!

Denn wir stehen weiterhin für Fragen zur Verfügung und beraten Sie neutral, unabhängig und kostenlos!

Melden Sie sich hierzu einfach an beratungszentrum@kek-karlsruhe.de oder telefonisch unter 0721 480 88 250 oder vereinbaren Sie online einen Termin:

Der Frühling bringt es an den Tag, ob die Wintermonate Spuren auf der Solaranlage hinterlassen haben. Laub, Schmutz, Flechten, Moose und Vogeldreck oder eine Silvesterrakete können die Anlage bedecken. Das wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Photovoltaik- oder Solarthermieanlage aus. Bei starker Verschmutzung gehen bis zu 15 Prozent der Leistung verloren. Wir zeigen Ihnen, was dabei zu beachten ist.

Der aktuelle Zeitpunkt ist ideal: Im März nimmt die Sonneneinstrahlung wieder deutlich zu und die Anlagen bringen mehr Ertrag. Größere Verunreinigungen lassen sich selbst erkennen, eine Überprüfung der Erträge ist ebenfalls oft in Eigenregie möglich. Die Anlage überprüfen und reinigen sollten jedoch Fachleute. Auch ein Blick auf den Batteriespeicher empfiehlt sich im Frühjahr.

Warum empfiehlt es sich, den Solaranlagen-Check im Frühjahr zu machen?

Im Dezember und Januar fällt nur rund ein Siebtel so viel Sonnenlicht auf die Solaranlage wie im Sommer. Die Anlage liefert in dieser Zeit nur rund fünf Prozent des Jahresertrages. Mit der in den Monaten danach wieder langsam höherstehenden Sonne ändert sich das: Von März bis September produzieren Solaranlagen rund 80 Prozent ihres Jahresertrags. Daher ist vor der Hochsaison der ideale Zeitpunkt für einen Solaranlagen-Check.

Kann ich den Solaranlagen-Check selbst durchführen?

Selbst aufs Dach zu klettern, ist für Eigentümer gefährlich. Deshalb ist es sinnvoll, Fachleute zu beauftragen, um den Zustand der Anlage zu überprüfen. Die Kosten kann man von der Steuer absetzen. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können die Photovoltaikanlage aber von unten begutachten. Mit bloßem Auge erkennt man so meist starke Verschmutzungen. In einem zweiten Schritt sollte aber eine Fachperson den Zustand der Solaranlage prüfen.

Kann ich den Ertrag der Photovoltaikanlage und der Solarbatterie selbst überprüfen?

Mit der App, mit der die Photovoltaikanlage überwacht und der aktuelle Stromertrag angezeigt werden kann, lässt sich auch überprüfen, ob die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. Liegen die aktuellen Werte unter den Soll-Erträgen, kann das ein Hinweis auf eine Verschmutzung oder Störung der Anlage sein. Sinnvoll ist auch, die aktuellen Zahlen mit den Vorjahreswerten zu vergleichen. In der App können die Besitzer außerdem auch ablesen, ob der Batteriespeicher intakt ist.

Zusätzlich empfiehlt es sich, lokale Vergleichswerte im Internet zu recherchieren. Größere Abweichungen nach unten können bedeuten, dass die Anlage nicht voll funktionstüchtig ist. Dann sollten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer nicht zögern, Fachleute für eine professionelle Inspektion hinzuzuziehen.

Wie läuft die Prüfung der Photovoltaikanlage ab?

Die Fachleute prüfen die Module, alle elektrischen Anschlüsse sowie die Verkabelungen und Verglasungen. Manche Fachleute setzen auf Thermografieaufnahmen, die mit einer Drohne erstellt werden. Mit ihnen können sie sogenannte Hotspots ausmachen, das sind fehlerhafte Stellen an den Modulen. Außerdem nehmen sie den Wechselrichter unter die Lupe.

Was ist der ideale Standort für den Batteriespeicher?

Immer mehr Photovoltaikanlagen verfügen über Batteriespeicher, die den nicht genutzten Solarstrom vom Dach zwischenspeichern. Die meisten Speicher stehen geschützt vor der Witterung im Hausinneren. Damit sie gut arbeiten und eine lange Lebenszeit erreichen, sollten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer darauf achten, dass die Umgebungstemperatur am Standort stimmt. Sie sollte nicht unter null Grad und nicht über 20 Grad Celsius liegen. Ein warmer Heizungskeller oder eine kalte Garage eignen sich daher eher nicht.

Lohnt sich ein Solaranlagen-Check?

Mit einer effizient arbeitenden Photovoltaikanlage sparen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer viel Geld. Strom vom Hausdach ist rund dreimal günstiger als jener vom Stromversorger. Da im März bereits eine dreimal so hohe solare Sonneneinstrahlung wie im Januar zu verzeichnen ist, sollte mit dem Solaranlagen-Check nicht gewartet werden.

Wie oft sollte eine Anlage überprüft werden?

Photovoltaikanlagen sind wartungsarm. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer müssen den Solaranlagen-Check nicht jedes Jahr durchführen lassen. Viele Fachhandwerksunternehmen bieten Wartungsverträge für die regelmäßige Inspektion in einem vorher vereinbarten Rhythmus an.

(Quelle: Zukunft Altbau)

Fragen?

Unsere Photovoltaikexpertinnen und -experten helfen Ihnen bei Fragen zur Photovoltaikanlage gerne weiter. Rufen Sie unsere Beratungs-Hotline 0721 480 88 250 an oder vereinbaren Sie einen Termin in unserem Beratungszentrum.

#Gemeinsam Photovoltaik

Teil 1: Vorteile und Zustimmungsverfahren

Sie sind Teil einer Wohneigentümergemeinschaft (WEG) und denken darüber nach, eine Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach zu installieren? Eine kluge Entscheidung! Doch wie setzt man ein solches Gemeinschaftsprojekt erfolgreich um? Unsere Photovoltaik-Expertin Vanessa Herhoffer erklärt in der Reihe #Gemeinsam Photovoltaik, welche Schritte notwendig sind.

Im ersten Teil erfahren Sie, welche Vorteile eine PV-Anlage für Ihre WEG hat und wie Sie die nötige Mehrheit in der Eigentümerversammlung gewinnen.

Vorteile einer Photovoltaik-Anlage in der WEG

„Photovoltaik lohnt sich besonders in der Gemeinschaft – denn gemeinsam lassen sich Anschaffungskosten und Betriebskosten senken!“

– Vanessa Herhoffer, Photovoltaik-Beraterin

Kosten sparen!

- Geringere Anschaffungskosten: Die Investitionskosten verteilen sich auf mehrere Eigentümerinnen und Eigentümer, wodurch jeder Einzelne spart.

- Skaleneffekte nutzen: Eine große Anlage ist pro installiertem Kilowatt oft günstiger als viele kleine Einzellösungen.

- Betriebskosten teilen: Wartungs- und Verwaltungskosten werden gemeinschaftlich getragen.

Unabhängiger sein!

- Stromkosten senken: Eigener Solarstrom reduziert die Abhängigkeit vom Stromversorger und spart bares Geld.

- Weniger Sorgen vor steigenden Preisen: Selbst erzeugter Strom macht unabhängiger von Strompreiserhöhungen.

Immobilienwert steigern!

- Attraktiv für Käuferinnen und Käufer und Mieterinnen und Mieter: Nachhaltige Energieversorgung steigert den Wert der Immobilie.

- Zukunftssichere Investition: Eine PV-Anlage erhöht die Energieeffizienz des Gebäudes und kann langfristig die Immobilienbewertung verbessern.

Nachhaltig sein!

- CO₂-Ausstoß reduzieren: Solarstrom ersetzt zu Teilen fossile Energien und leistet einen aktiven Beitrag zur Energiewende.

- Nachhaltige Stadtentwicklung unterstützen: Jede PV-Anlage hilft, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Als WEG von Förderungen profitieren

Die Vorteile liegen auf der Hand – und das Beste: In Karlsruhe gibt es attraktive Förderprogramme für Photovoltaik! Damit wird die Investition noch lohnender.

Mit dem KlimaBonus der Stadt Karlsruhe können Sie bis zu 2.500 € Förderung für Ihre neue Photovoltaikanlage erhalten. Pro installiertem kWp gibt es 250 € Zuschuss. Zusätzlich können Sie sich die Steuerberatungskosten bezuschussen lassen und erhalten einen Bonus, wenn Sie PV-Module an Ihrer Fassade anbringen oder PVT-Module (Symbiose aus Strom- und Wärmeproduktion) nutzen. Anträge können über das Liegenschaftsamt der Stadt Karlsruhe gestellt werden: Mehr erfahren.

Der entscheidende nächste Schritt: Zustimmung in der WEG-Versammlung bekommen

Damit die Photovoltaikanlage realisiert werden kann, benötigen Sie die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, ist ein Beschluss erforderlich. Aber keine Sorge: Eine einfache Mehrheit reicht oft schon aus!

Welche Mehrheit ist erforderlich?

Das kommt drauf an:

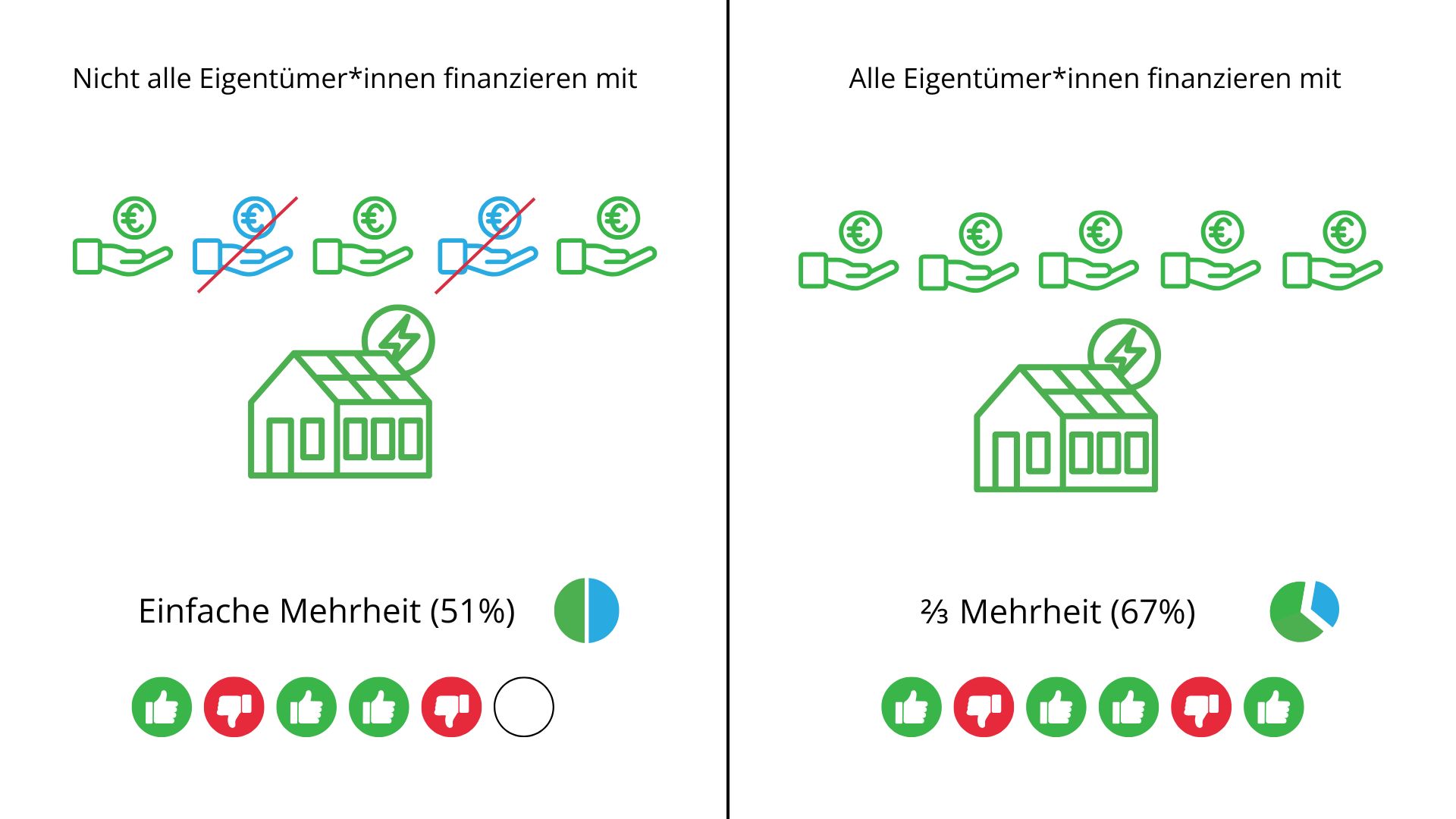

Photovoltaikanlage auf dem Dach: Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

- Individuelle Finanzierung bedeutet, dass nur die Eigentümerinnen und Eigentümer, die der Installation zustimmen, auch die Kosten übernehmen. Diese bekommen dann auch das alleinige Nutzungsrecht an der PV-Anlage.

Hierfür reicht eine einfache Mehrheit (51%) der stimmberechtigten anwesenden Eigentümerinnen und Eigentümer aus.

- Gemeinsame Finanzierung bedeutet, dass die Kosten auf alle Eigentümerinnen und Eigentümer umgelegt werden sollen. Das Nutzungsrecht an der PV-Anlage wird dann gemeinschaftlich aufgeteilt.

Hierfür müssen mehr als zwei Drittel aller stimmberechtigten Eigentümerinnen und Eigentümer zustimmen. Diesen muss außerdem mehr als die Hälfte aller Eigentumsanteile gehören.

Bild: Pauline Amann (FÖJ)

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach klappt nicht und Sie möchten zumindest mit einem Balkonkraftwerk Strom gewinnen? Super, das Vorhaben können die anderen Eigentümerinnen und Eigentümer nur mit triftigem Grund ablehnen (z. B. Denkmalschutz oder Verschattung anderer Wohnungen).

Übrigens: Sollte für Ihr Haus unter die PV-Pflicht fallen, müssen alle Eigentümerinnen und Eigentümer einer PV-Anlage zustimmen. Hier geht es dann nur noch um die konkrete Umsetzung. Erfahren Sie hier mehr zur PV-Pflicht.

Mit der richtigen Vorbereitung und einer klaren Strategie kann Ihre WEG erfolgreich auf Solarstrom umsteigen! Bleiben Sie dran für den nächsten Teil unserer Reihe, in dem es um mögliche Betriebskonzepte geht. #Gemeinsam Photovoltaik.

Fragen?

Rufen Sie unsere Beratungs-Hotline 0721 480 88 250 an oder vereinbaren Sie einen Termin in unserem Beratungszentrum.

Weitere Informationen